Es ist ein alter Brauch, im Tierfilm wie in der Arena: Wer als Löwe auftreten will, beisst als erstes die Kinder aller Konkurrenten tot.

Der Journalismusprofessor Michael Haller folgte der Tradition. Zum Auftakt seines Buches «Brauchen wir Zeitungen?» rechnete er mit dem schlimmsten unter den «Propheten des irgendwie neuen Journalismus» ab. Schmeichelhafterweise mit mir. Konkret empörte ihn folgendes:

Er stellte eine «Liste der Lehrbücher zum Journalismus» zusammen – es kam kein einziges Lehr- oder Fachbuch vor. Als Super-Top-Tipp setzte er ein amüsantes Bändchen vom Werbemann Howard Luck Gossage: «Ist die Werbung noch zu retten?» Man fragt sich: Ist der Journalismus noch zu retten, wenn er sich wie die Werbetexter nur als möglichst origineller Verkäufer beliebiger Fremdinteressen sieht? Wenn er Pose über Inhalt stellt?

Nun, ich will nicht mit Professor Haller streiten. Auch wenn ich einwenden muss, dass in diesem Blog bisher eine ganze Menge angriffswürdiger Thesen standen, aber nicht, dass man «ein möglichst origineller Verkäufer beliebiger Fremdinteressen» sein sollte. Oder Pose über Inhalt stellen sollte.

Aber egal. Der Punkt, um den es mir hier bei Hallers Zitat geht, ist ein anderer: Dass Professor Haller, einem erfahrenen Mann, offensichtlich die Sicherungen durchgebrannt sind, als ihm in einem Journalistenblog das Buch eines Werbers empfohlen wurde. So dass er nicht mehr genau lesen und argumentieren konnte.

Der Punkt ist: Was tut man, wenn der Grossteil des Publikums sich so verhält? Wenn diesem Thema oder These zuwider ist?

Ärger mit der Kundschaft

Im Allgemeinen kann man auf den Goodwill der Leser vertrauen. Leser sind neugierig, sonst wären sie keine. Doch gibt es Situationen, wo man mit seiner Kundschaft in Opposition steht. Weil man etwas beschreibt oder vertritt, was Intuition, Geschmack oder Moral des Publikums entgegenläuft.

In diesem Moment hilft es nichts, auf die Grossherzigkeit der Leute zu hoffen. Sondern man muss man den Konflikt gleich am Anfang angehen: in den ersten Absätzen des Artikels, nicht in der Mitte, nicht am Schluss.

Bevor man in Ruhe schreiben kannt, wartet der Job, die Vorurteile seiner Leser anzuerkennen, zu verwirren und zu brechen.

Die Kanonen des Kanon

Im Fall eines Artikels über den Werbetexter Howard Gossage hatte ich genau dieses Problem. Schon, weil er im Feuilleton erschien. Und hier schätzte ich die Reaktion der meisten Leser für sehr ähnlich wie die von Professor Haller ein: als instinktiv ablehnend. Feuilletonleser sind kultivierte Menschen, sicher. Aber Kultiviertheit basiert wie jeder Code zentral auf Ausschluss: Guter Geschmack ist die Ablehnung des schlechten.

Man folgt – egal ob als Linker, Banker, Rocker oder Dandy – einem Kanon. Und dieser Kanon ist immer eine Selbstschussanlage. Wer Punk hört, verachtet Opernbälle. Wer Literaturkritiken liest, verachtet Werbung. Und wer seine Seriosität unterstreicht, wird – wie Professor Haller – Wörter wie «originell» und «amüsant» als Schimpfwörter gebrauchen.

Natürlich gibt es tausend Ausnahmen. Viele pflegen einen individuellen Mix. Aber einen Kanon haben alle, einfach, weil er verdammt praktisch ist. Er ermöglicht ein schnelles Aussortieren von Schrott. Er macht im Alltag effizient. Und im besonderen Fall blind.

Mein Problem war, dass ich einem feindlichen Publikum folgendes ans Herz legen wollte:

- Einen Artikel über einen Werber.

- Einen Artikel über einen Werber, der vor 40 Jahren verstorben war und dessen Namen kaum jemand je gehört hatte.

- Nicht nur einen Artikel, sondern gleich eine Doppelseite von 23'000 Zeichen. Die am Schluss noch die Pointe enthielt, dass man mittels Coupon noch neun fotokopierte Seiten dazu bestellen konnte: Die besten Werbungen von Gossage.

- Und die These, dass ich diesen Werber für den kompetentesten Mann hielt, der je über das Schreiben geschrieben hat.

Kurz: Ich musste drei Dinge verkaufen, die ein Publikum abstösst: Einen Werber. Eine Textwüste. Ein Genie. (Ich weiss nicht, wie das Ihnen geht, aber wann immer mir egal wer egal wen als genial empfahl, bin ich instinktiv zurückgezuckt. Und habe das Buch frühestens Jahre später gelesen.)

Publikum umdrehen, in der Theorie

Vor dem Artikel über Gossage setzte ich mich hin und rauchte eine halbe Schachtel Zigaretten, während ich mir überlegte, wie man die Selbstschussanlagen eines Publikums entschärfen könnte. Ich kam auf folgendes Set von möglichen Strategien:

- Keine Kompromisse. Wer zu untertänig etwas anpreist, wird als Verkäufer verachtet. Also ducke dich nicht. Steh zu deiner Sache.

- Verwirre die Vorurteile der Kundschaft. Und zwar, indem du Dinge, die sie anziehen, mit denen mixst, die sie abstossen.

- Zeige, dass du ihre Vorurteile kennst, gehört hast, ernst nimmst.

- Synchronisiere ihre Urteile mit deinen. Geh ein Stück gemeinsamen Weg. Nimm die fremde Hand. Und dann bieg ab.

- Zeige. Behaupte nicht. Vertrau auf die Stärke deiner Beweise. Sie haben dich überzeugt, sie werden auch andere überzeugen.

Ich schrieb die Punkte auf einen Fresszettel, drückte die Zigarette aus und beschloss, sie alle gleichzeitig anzuwenden.

Publikum umdrehen, in der Praxis

So, und nun muss ich kurz vor dem warnen, was folgt: das ganze erste Drittel des Gossage-Textes. Immerhin 8000 Zeichen, deren Hauptzweck es war, ablehnende Leser dazu zu bringen, die restlichen 16'000 Zeichen zu lesen. Und dann per Coupon noch mehr Text zu bestellen.

Ich weiss, dass so etwas nicht schicklich ist: ein ellenlanges Selbstzitat. Mit Erklärungen, was zum Teufel ich mir dabei gedacht habe. Falls Sie sich jetzt ausklinken wollen, tun Sie's.

Und falls Sie das Ergebnis ohne Zwischenbemerkungen überprüfen wollen, hier der Link zu dem Gossage-Text in voller Länge.

Damit an die Arbeit:

Der Mann, der Werbung zu einer Kunstform machte

Wenn Sie gerade vor einem Kaffee* sitzen und nicht Liebeskummer oder andere Sorgenhaben oder ganz dringend ein Gurkensandwich einwickeln** wollen, und Sie haben eineViertelstunde Zeit, dann lehnen Sie sich zurück und lesen Sie diesen Artikel.***-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* einem Whiskey, Vitamindrink, was immer** ein Lagerfeuer entzünden oder Papierbällchen basteln für die Katze*** einen Artikel zum 40. Todestag von Howard Luck Gossage, der nicht nur Anarchist und Werbetexter war, sondern auch ein Genie

Der kompliziert zu layoutende Lead mit den drei Fussnoten folgte der Strategie, erst einmal keine Kompromisse zu machen. Und das Publikum aus dem Morgenmantel zu boxen. Schon, um es zu warnen, dass hier kein konventioneller Artikel wartet.

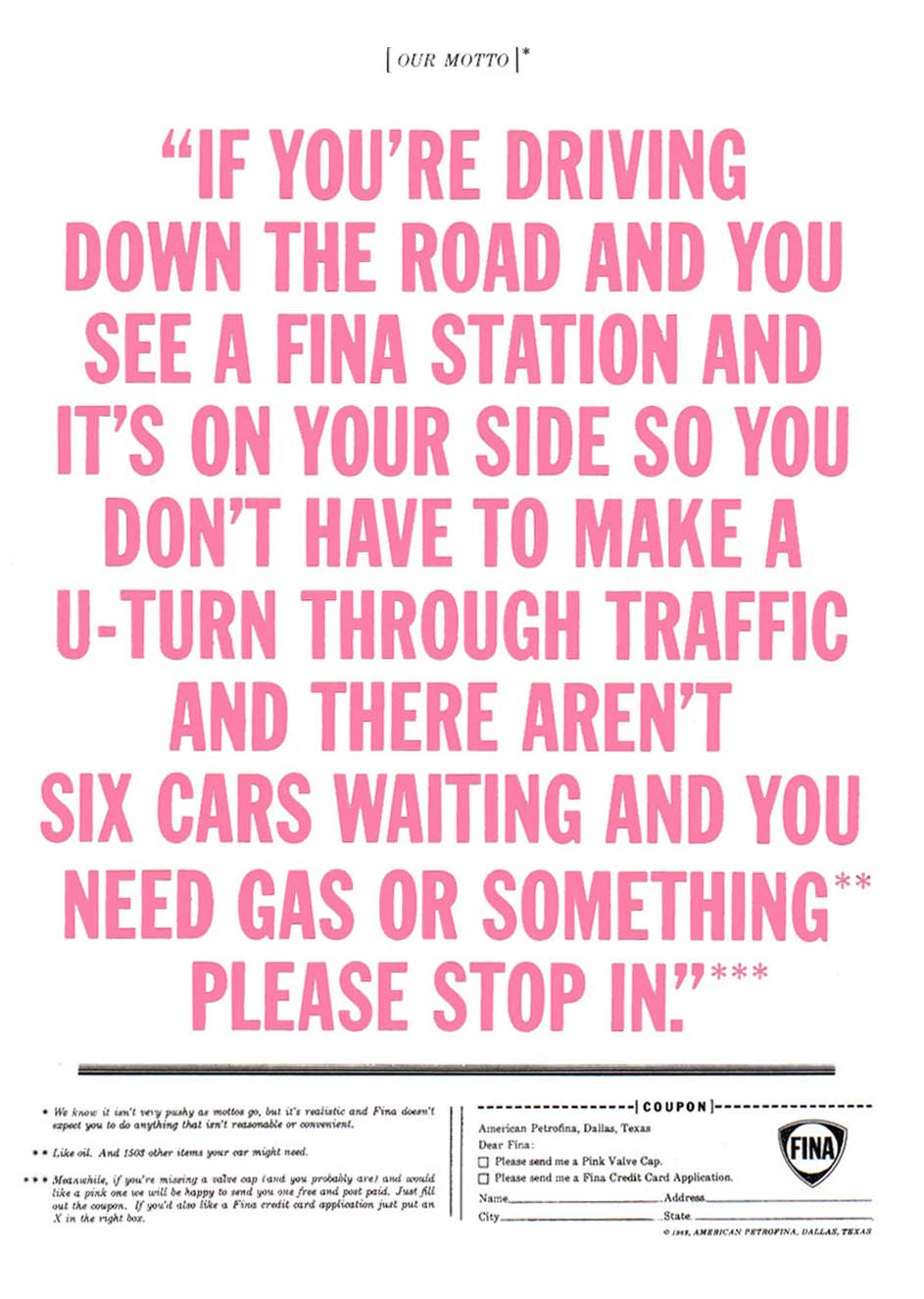

Seine Struktur ist die Kopie der kürzesten Gossage-Anzeige, die dieser je schrieb. 1961 entwarf er einen Slogan für die Tankstellenkette FINA. Dieser sollte im Gegensatz zu den Slogans der Konkurrenz (etwa: «Der Tiger im Tank») realistisch sein. Er lautete: «Wenn Sie die Strasse herunterfahren und Sie sehen eine FINA-Tankstelle, und sie ist auf Ihrer Seite der Strasse, so dass Sie nicht die Fahrbahn wechseln müssen, und es stehen nicht gerade sechs Autos Schlange und Sie brauchen Benzin oder sonst etwas, dann kommen Sie doch vorbei.»

Die Überlegung hinter meinem Diebstahl war: 1. Wenn ich Recht habe, und Gossage ist so gut, wie ich glaube, dann wird auch die Kopie seines Slogans funktionieren. 2. Die geschickteste Taktik bei einem kontroversen Artikel ist, das Publikum in zwei Lager zu spalten: Also die Leute, die mit dieser Sorte Verspieltheit nichts anfangen können, sofort abzuweisen: Sie würden auch am Rest nicht Spass haben. Und dafür alle Neugierigen an Bord zu holen.

Howard Luck Gossage, 1918 in Chicago geboren, hatte drei Hauptsünden: Er war Anarchist, verdiente eine Menge Geld und amüsierte sich blendend dabei. Nach wechselnden Jobs (seine Unfähigkeit zu seriöser Arbeit, eine bizarre Mischung aus Charme, Belesenheit, Höflichkeit, Witz und einem gewissen Hang zur Privatmonarchie hatte zu regelmässigen Wechseln geführt) stiess er mit 36 auf den Beruf, für den er geboren war: das Werbetexten. Als er 15 Jahre später starb, hinterliess er 200 Anzeigen, um deren Verführungskraft ihn der Teufel beneidet hätte, wenn nicht der liebe Gott. Als Enfant terrible der Branche verkaufte er eine Menge Bier, Whiskeys und Range-Rovers, bewahrte den Grand Canyon vor einem Stausee, zwang einen britischen Panzerkreuzer zur Umkehr und baute die Werbung auf kurze Zeit zu «einer begrenzten, aber trotzdem einer Kunstform» aus.

Der erste Absatz folgt zur Hälfte noch der gleichen Strategie wie der Lead: Keine Kompromisse, kein Zurückweichen. Erstens, indem er den Schreibstil Gossages kopiert: die langen Sätze mit vielen Klammern. Zweitens indem er Geldverdienen, Verkaufen, Markennamen direkt anspricht. Und sagt, dass jemand für den Beruf des Werbetexters geboren wurde. Und Werbung Kunst sein kann. Zugleich allerdings folgt er die Taktik der Verwirrung, um die Linken unter den Lesern an Bord zu holen, die Werbung aus Prinzip ablehnen: mit dem Stichwort Anarchist, mit den Jobwechseln, dem Enfant terrible, dem Versprechen auf Politik: der Grand Canyon-Rettung und dem Panzerkreuzer.

Warum Werbung miserabel ist...

Als Gossage einmal an einem College an der Ostküste Vorlesungen hielt, wurde er einem Kollegen vorgestellt, dem Vorsitzenden der philosophischen Fakultät Brüssel: «Der Rektor sagte: Mr. Gossage hier ist aus San Francisco, er ist einer der bekanntesten Gastprofessoren. Der Belgier erwiderte: Tatsächlich. Professor für was? Und der Rektor antwortete: Werbung. Also, Freunde, ihr hättet das Gesicht des Professors sehen müssen; es war, als hätte ihm jemand mit einem Balken vor den Kopf geschlagen. Er starrte mich vielleicht 15 Sekunden lang an, bevor er wie ein betäubter Ochse abgeführt wurde.»

Erstens: Ein Rhythmuswechsel. Nach dem Hochtempobeginn kann sich der Leser auf einer vergleichsweise übersichtlichen Anekdote ausruhen. Zum Zweiten: Hier wird der Leser, der Werbung für indiskutabel hält, direkt bei seiner Meinung abgeholt. Mit dem Ton: Wir verstehen dich. Und dem Unterton: Aber du bist sicher ein härterer Kerl als der Professor.

Warum hat Werbung eigentlich bis heute einen derartigen Ruf - etwas zwischen platt, minderwertig und reptilhaft? Weil sie uns zu manipulieren versucht? Kaum. Im allgemeinen mögen wir die, die uns manipulieren, schmeicheln, belügen, verführen: in der Literatur, im Film, in der Liebe (sogar in der Politik). Nein: Das Beleidigende an der Werbung ist, dass sie einen oft für einen Idioten hält: «Welche Farbe hat dein Durst?» - «Heute gewinnen Sie und nicht die Skistars.» - «Fühlen Sie den Unterschied?» - «Die Haut mag am liebsten Puder.» - All das sind Botschaften faszinierend wie eine Steuererklärung.

Das Problem wird direkt angesprochen: Werbung hat einen miserablen Ruf. Doch um nach der Professoren-Anekdote nicht zuviel Harmonie aufkommen zu lassen, wird der Leser erst kurz aus der Routine gekickt: Mit der These, Werbung habe nicht deshalb einen miserablen Ruf, weil sie manipuliert, sondern weil sie schlecht manipuliert. Nach dem Kick folgt dann sofort die Umarmung. Ausgesucht billige Slogans werden zitiert. Und dem Leser wird indirekt geschmeichelt: mit der These, dass ihn Werbung nur deshalb nervt, weil er zu intelligent für sie ist.

Wechselbäder sind eine alte Technik, wenn man jemand aus der Balance bringen will. Bei der Verführung etwa durch die Mischung von Flirt und Abweisung; im Verhör durch Bad Cop und Good Cop. Das Verhältnis Autor-Leser erinnert sehr an diese beiden Situationen. Auf der einen Seite erwartet der Leser vom Autor Brauchbares, Klares, Bestätigung, Zeitvertreib, Entertainment – kurz: Dienstleistung. Auf der anderen Seite öffnet er seinen Kopf in der Erwartung auf einen Kick, auf Nervenkitzel, Provokation, Erkenntnis – kurz: auf etwas Neues. Als Autor hat man den seltsamen Job, beides gleichzeitig liefern zu müssen, warmes Bad und kalte Dusche. Fehlt eines von beiden, fehlt etwas.

Sicher: Von Zeit zu Zeit trifft man auf einige amüsante Spots und Slogans. Aber Tatsache bleibt das Paradox: Die teuerste und grösste Propagandamaschinerie der Weltgeschichte liefert überwältigende Langeweile. Natürlich ist das nicht ohne Grund so. Laut Gossage liegt es

a) daran, dass der Löwenanteil (80%) der Grosswerbung auf Produkte entfällt, die wirtschaftlich gesehen Peanuts sind: Deodorants, Zahnpasten, Kosmetika, Waschmittel, Getränke, Tabak, Haarwasser usw.

b) an der Unterbewusstseins-Theorie, dass durch Langeweile die Abwehrkräfte eingeschläfert werden und dass, wird eine Botschaft oft genug repetiert, sie sich im Gehirn festsetzt wie ein Bauch beim Biertrinker. (Der Basler Werber Robert Stalder definierte das Credo vieler Kollegen: «Ein tiefer Glaube an die Idiotie.»)

c) daran, dass fast sämtliche Grossetats von Grossfirmen an Grossagenturen vergeben werden; somit eine Menge Geld im Spiel ist - und folglich Dutzende von Leuten kontrollieren, testen, korrigieren. Der Weg einer Anzeige durch die Instanzen gleicht einem Nacktbad in einem Haifischbassin.

d) an den Marktforschungs-Inquisitoren mit Zielgruppenverbrauchern mit 2,1 Kindern, einem Alkoholverbrauch von 11,74 Litern, einem Verschleiss von 7,8 Milliliter Wimperntusche und einer Individualität von 08/15.

Noch mehr Werbekritik. Doch diesmal mit einem Unterschied. Es ist Gossages Kritik an der eigenen Branche, die hier zusammengefasst wird. Das heisst: die werbeskeptischen Instinkte des Lesers laufen plötzlich störungslos parallel mit den Argumenten des Werbetexters. Nur, dass der Profi präzisere Argumente als nur ein Geschmacksurteil hat. Damit ist die Harmonie hergestellt. Und die Bühne frei für den entscheidenden Stunt.

... und was dagegen zu tun wäre:

WURDE IRLAND VON EINER GEBACKENEN BRASILIANISCHEN BEERE IRREGEFÜHRT?

Wir wollen gar nicht vorgeben, dass wir {die Whiskeybrenner Irlands} uns nicht diebisch freuten, als der Irische Kaffee zum Liebling der westlichen Welt wurde. Wir freuen uns immer noch. Schliesslich ist es ein echtes Vergnügen, am Quai zu stehen und den grossen Schiffen nachzusehen, wie sie mit einer goldenen Ladung unvergleichlichen irischen Whiskeys nach Amerika in See stechen. Und doch - und trotzdem - haben wir unser Erbrecht gegen ein Bohnengericht verkauft? Und gegen Geld? Es kann wohl sein. Denn obwohl der Irische Kaffee zugegebenermassen ein köstliches Getränk ist, bleibt die Tatsache, dass der Whiskey durch den Kaffee, die schäumende Sahne und den Zuckerwürfel etwas verdeckt wird. ♣ Gehen Ihnen die Umrisse dieses bitteren, süssen Dilemmas langsam auf? ♣ Unser Thema umfasst mehrere Jahre und 120 Grad Länge. Es ist also unwahrscheinlich, dass ihm diese eine Seite gerecht werden kann. Immerhin kostet Werbung ein Vermögen, und wenn wir unten ankommen, werden wir einfach aufhören müssen und auf die kommende Woche vertagen. ♣ Zurück zum Irischen Kaffee. Tatsache ist, dass Tausende, Abertausende den Irischen Whiskey zu sich genommen haben, ohne je seine Köstlichkeit ganz zu kennen. (Den nachdrücklichen, polierten Geschmack muss man glücklicherweise erleben, um ihn voll zu würdigen.) Sonst würden Sie ihn in einem fort trinken, zwar auf andere, weniger dunkle, weniger exotische, aber genauso befriedigende Weise. Ihnen muss man gar nicht von den Variationen, hochwertigen Whiskey zu trinken, erzählen. Es hiesse, Eulen nach Athen zu tragen. ♣ (Was so viel heisst, als müsse man seiner Grossmutter

© 1958, DIE WHISKEYBRENNER IRLANDS (man erklärt uns, wir müssten das sagen; kümmern Sie sich nicht darum)

Das Herzstück des Artikels: Eine nur durch ein anderes Layout gekennzeichnete, fast ungekürzte Gossage-Anzeige. So unangekündigt und ungeschützt, wie die Anzeige selbst bei ihrem Erscheinen im «New Yorker» auftauchte.

Es ist das zentrale Wagnis dieses Artikels. Entweder der Leser findet die Anzeige absurd. Oder sie packt ihn. Nach diesem Absatz wird er entweder auf immer verloren sein oder bis zum Ende bleiben.

Die ganze Vorarbeit der Bestätigung, Irritation und wieder Beruhigung des Publikums dient nur als Sprungbrett für diesen Moment. Es gibt diesen Moment in fast jedem kühneren Artikel, den Moment des Beweises: Der Moment, wo man als Autor die Kontrolle aufgibt, sich dem Publikum ausliefert und ohne weitere erklärende Watte das nackte Material präsentiert. Denn Beweise braucht es immer, wenn man etwas behauptet: Dass jemand ein Schurke, ein Genie, ein Feigling, ein Held, ein Langweiler, gefährlich oder harmlos ist. Das ein künstlerisches Werk gelungen, misslungen oder wie immer ist. Dass ein Geschäft heikel, verbrecherisch, kein Problem ist.

Der Leser muss das sehen, nicht hören. Denn zu Recht traut er dem Autor nur halb: Dieser liefert ja ein Plädoyer.

Der Beweis besteht aus einem Zitat, einer Anekdote, seltener aus Zahlen. (Denn diese müssen oft eingebettet werden.) Oder aus mehreren davon. Jedenfalls muss der Beweis ungeschnitten wirken, damit er wirkt. Also nicht in indirekter Rede sein, nicht mit wertenden Adjektiven garniert oder zu stark gekürzt. Er muss sich nackt behaupten können.

Es ist das, was ich als Wichtigstes bei Gossage gelernt habe, warum ich ihn liebe, warum ich glaube, dass Professor Haller sich irrt, wenn er sein Buch als «amüsantes Bändchen» bezeichnet: Denn es ist ein radikales Buch. Seine wichtigste Botschaft, neben vielen Tricks, ist, dass man einem Publikum vertrauen kann, insofern, dass es ein Herz hat. Also verführbar ist. Und hinhört, wenn ihm etwas Persönliches, Ernsthaftes, Charmantes gesagt wird. «Leser», schrieb Gossage, «lesen, was sie interessiert. Und manchmal ist es eine Anzeige.»

Was heisst, dass man sich als Autor nicht fürchten muss. Egal, wo etwas erscheint, man kann immer alles riskieren. Und falls man etwas Interessantes sagt, wird einem das Publikum zuhören.

Es ist eigentlich keine Überraschung, dass ausgerechnet ein Werbetexter das Radikalste zum Schreiben schrieb. Denn Textanzeigen zu schreiben ist wesentlich schwerer als Artikel zu schreiben. Man ist nicht angekündigt, ohne Glaubwürdigkeit, nicht willkommen. Als Argument hat man nichts als die eigene Stimme.

Die oben zitierte Irish-Whiskey-Anzeige etwa ist an Kühnheit schwer zu überbieten. Sie erschien im New Yorker, einer Wochenpublikation, und brach mitten im Satz ab. Und wurde dann dort in der nächsten Woche mitten im Satz fortgeführt, insgesamt vier Mal, wie ein Fortsetzungsroman. So etwas mit einer Anzeige zu tun, hatte noch niemand gewagt. Gossage vertraute dem eigenen Stil. Und dem Publikum.

Klappte es? Voilà die Fortsetzung der Kampagne:

Hier, der Herr beschütze Irland, brach die Anzeige mitten im Satz ab, aber die Kampagne der Whiskeybrenner Irlands setzte sich fort. In Folge Nr. 2 und 3 waren die Whiskeybrenner hin- und hergerissen zwischen Stolz (Whiskey pur) und Profit (Verdienst am Irish Coffee) und boten jedem, der ihnen nach Irland schrieb, nach Wahl das Stolz- bzw. Profit-Abzeichen an. In Nr. 4 erschien ein rachsüchtiges «Rezept für brasilianischen Whiskey»: «1. ein normales Glas zur Hälfte mit starkem Kaffee füllen. 2. Den Kaffee sorgfältig schwenken. 3. Den Kaffee in die Kanne zurückschütten. 4. Das Glas in heisser Seifenlauge spülen. 5. Reichlich Irischen Whiskey ins Glas geben. 6. Eis und Soda oder Wasser hinzugeben.» Anzeige Nr. 7 brachte eine Statistik von Stolz- zu Profit-Menschen (in Chicago 2:1), Nr. 8 schlug eine «Tagesordnung für eine Bostoner Kaffeegesellschaft» vor, in der jeder Teilnehmer sich um 12.00 mit einem Löffel Kaffee am Hafen zu versammeln hatte, um um Punkt 12.02 den «Ermahnungen der Anführer» zuzuhören. Um 12.30 hatten die «orthodoxen Trinker» den Kaffee unter Protest in den Hafen zu schütten, während die «Anhänger Irischen Kaffees» um 12.31 den Kaffee in Schiffchen aussetzten, «damit sie ihn verzehnfacht fänden nach langer Zeit». Und so fort: Ab Nr. 9 stellten die Whiskeybrenner ihre Produkte vor, in ausgeloster Reihenfolge, auf dass keiner sich vor den andern dränge, («was wir aber alle am liebsten tun würden»), in Nr. 13 überlegten sie sich, ob es sich lohnte, im Sommer zu werben (mit einem «(X) Ich habe es gelesen»-Coupon), in Nr. 20 suchten sie ein Haus in New York, um eine Cocktail-Party zu feiern («Wie viel es wohl kostet?») samt Einladung, in Nr. 21 wurde über die Feier berichtet und so fort.

Der letzte Akt der Überzeugungs-Strategie. Noch einmal Gossage pur, zwar nicht als Zitat, sondern als Zusammenfassung. Noch einmal der Trick, zu vertrauen, dass das, was dich hingerissen hat, auch andere hinreissen wird.

So weit also Gossages Kampagne für Irischen Whiskey, weitschweifig wie die Iren selbst. Ein Teil des Honorars hatte aus einem Irlandaufenthalt bestanden, bei dem sich Gossage das Irisch derart einfleischte, dass spätere Freunde ihn für einen Iren hielten. Er hatte übrigens dazu eine passende Beethovenfrisur, ein rollendes Lachen, das nach einer fernen Bowlingbahn klang, ein gepflegtes Stottern sowie eine unerschütterliche, schreckenerregende Höflichkeit. (Das Böseste, was er über jemanden sagen konnte, war: «I can t-take him or l-leave him - not n necessarily in that order.»)

Und hier fängt dann eigentlich das Porträt an: Über Leben und Werk. Ohne sich auf den weiteren 16000 Zeichen auch nur noch einen einzigen Gedanken um die Leser zu machen. Denn die sind entweder jetzt überzeugt. Oder abgeschüttelt.

Der Test am Ende war ein Coupon, in dem man «die besten sieben, ach, machen wir neun» Gossage-Anzeigen bestellen konnte, unter der Bedingung, dass man einen Whiskey (einen Kaffee, einen Vitamindrink, was auch immer) auf sein Wohl trinken würde. Über 800 Leute schrieben zurück, per Brief oder per Mail.

***

Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben. Noch eine Bemerkung zum Schluss: Vielleicht fällt Ihnen auf, dass der Stil von Abschnitt zu Abschnitt wechselt. Das ist keine schlechte Strategie, wenn Sie Ihren Leser auf eine Reise schicken wollen. Der Text verwandelt sich so automatisch in eine Wasserrutschbahn, schnell und unvorhersehbar. Ein kindliches Vergnügen, das – solange Sie ein sicheres Geländer einbauen – den Leser wieder zum Kind macht: offener und fröhlicher.

Und darum geht es doch, im Leben, in der Kunst, im Journalismus: Fürchte dich nicht.

PS: Dem Frieden zuliebe möchte ich Sie ergänzend noch auf drei traditionelle Fachbücher hinweisen: «Recherchieren. Ein Handbuch für Journalisten», «Die Reportage. Ein Handbuch für Journalisten», «Das Interview. Ein Handbuch für Journalisten». Drei Standardwerke, verfasst von Professor Michael Haller.

Und wenn wir schon beim Thema Werbung sind: Falls Sie ein weniger traditionelles Fachbuch suchen, hier ein letzter Vorschlag: «Deadline», das Buch zum Blog gibt es seit kurzem auch als Taschenbuch – für 15.90 Franken oder 12.90 Euro. Preisgünstiger werden Sie nie mehr zu Ihren Irrtümern kommen.